生命には驚くべき「時間の設計図」が備わっています。受精から始まり、体ができるまでの胚発生は、非常に正確なスケジュールに従って進行します。この過程は、それぞれの種ごとに異なる時間軸に基づいています。たとえば、ゼブラフィッシュでは3日、ニワトリでは21日、人間では約10か月かかります。また、同じ種であれば胚発生に要する時間はほぼ一定です。これは、胚がその種独自の「時計」のような仕組みを持ち、それによって発生のタイミングが管理されているためと考えられます。しかしながら、この胚の時計機構の具体的な分子メカニズムは、まだほとんど解明されていません。このように、胚の時間に関する研究は、まだ未開の分野の一つです。

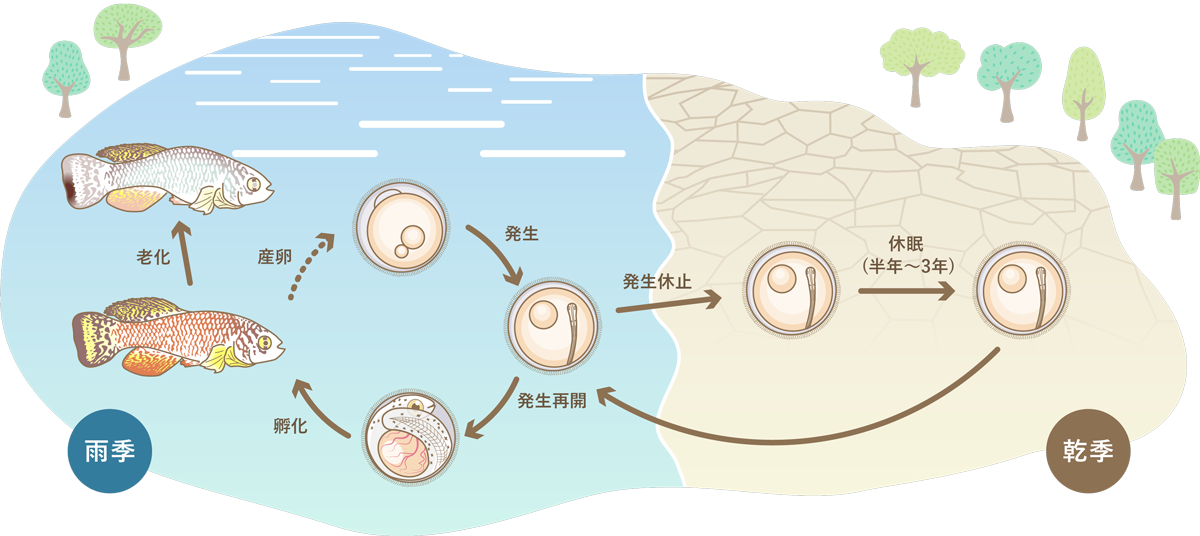

では、このような未開の分野をどのように切り開けば良いのでしょうか?私たちは、胚発生の途中で胚の時計が停止する「発生休眠」という現象に着目しました。ターコイズキリフィッシュ(Nothobranchius furzeri :Platzer et al,. Trends Genet. 2016)はアフリカ原産の卵生メダカで、雨季のみに出現する池に生息します。そのため、乾季の間は胚発生を停止し、休眠状態になります。そして、次の雨季になると発生を再開し、その後、通常通りの寿命を全うします。

生命の時計が停止する現象「発生休眠」

休眠は、脳や心臓、筋肉、神経といった基本的な組織が形成された後に起こり、胚発生の中間地点で停止すると言えます。驚くべきことに、休眠中の胚では発生が停止しているにもかかわらず、細胞の活性は保たれており、時折体が伸縮する様子が観察されます。つまり、休眠とは生きたままの状態で、半年から最大3年間という非常に長い期間、胚の時計が停止し、その状態が維持されていると考えられます。さらに、キリフィッシュは休眠をする場合でもしない場合でも、同じように成魚に成長し、寿命にも変化がありません(CHI-KUO HU et al,. Science. 2020)。言い換えれば、休眠には全く負の影響がなく、まるで生命の時計が停止するタイムマシンのようだと言えます。

私たちは、時計が止まった状態においても悠々と生きるターコイズキリフィッシュの休眠現象に着目することで、胚の時間を制御する分子機構を見つけ出し、その機構を他の生物にも応用することで、未知の「時の設計図」の分子実態を明らかにすることを目指します。すでに、ターコイズキリフィッシュの遺伝子の動態やその機能を高速でかつ簡便に解析する手法を開発しております(Oginuma et al., Sci Rep.2022)。さらに、研究室には休眠状態を維持しながら、細胞の状態を数週間から数ヶ月間観察できる顕微鏡システムを設置しています。これらの遺伝子解析プラットフォームと休眠丸ごとイメージングシステムを活用し、胚の時間を制御する遺伝子の機能を調べることで、「時の設計図」の全貌を明らかにします。

では、「時の設計図」の全貌が明らかになればどのような未来が待っているのでしょうか?

生きたままの保存技術:

休眠の分子機構を応用することで、個体を生きたまま長期間保存する技術が実現するかもしれません。これにより、人間や動物の長期保存が可能になり、将来的には「タイムマシン」のような技術が実現する可能性があります。

オルガノイド研究の進展:

現在、多能性幹細胞から作られるミニチュア臓器「オルガノイド」は、疾患研究や薬剤試験、再生医療において重要な役割を果たしています。しかし、オルガノイドの形成には長い時間がかかり、保存が難しいという問題があります。「時の設計図」の技術を応用すれば、オルガノイドの形成プロセスを調整したり、作製後に保存することが可能になるかもしれません。これにより、オルガノイド研究の効率が大幅に向上し、より迅速かつ効果的な研究が進むことが期待されます。

このように、「時の設計図」の解明は、生命科学の新たな領域を開拓し、さまざまな応用分野に革命をもたらす可能性があります。

生命の「時の設計図」の全貌が明らかになれば・・・